6年生は、総合的な学習の時間に福祉について学習をしています。

前回、福祉について全体的な話を聞きました。

今回は、宇都宮の「ちえのわ」という特定非営利活動法人の方達からお話を伺いました。

はじめに「どんなかんじかなあ」という本の読み聞かせがありました。

見える障がいと見えない障がいについての話がありました。

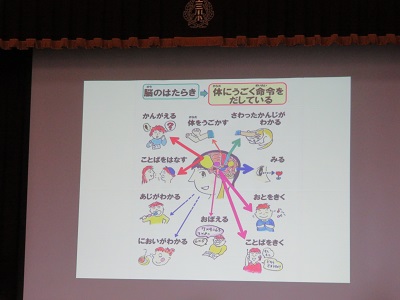

見えない障がいは、脳の働きによって起こるものもあるそうです。

そこで、脳の伝達の仕方を目に見えるように再現しました。

途中で脳の伝達がうまくいかないと、脳で判断したことが手や足まで繋がらなくて困ることが起こります。

そのことが、とてもよく分かりました。

次は、手袋をして不自由さを体験しました。

床に置いた下敷きを取る。→なかなか取れない。

折り紙を折る。→説明がどんどん進んでしまい、次にやることが分からない。

目をつぶって絵を描く→どこに描いたらよいのか分からない。

私たちは、手袋を外せば元の体に戻りますが、障がいがある方は、ずっとこの不自由な状態が続いています。

イヤーマフ体験もしました。

運動会のピストルの音やうるさいのが苦手な人が使うヘッドフォンのような物です。

風船が割れる音を聞きましたが、音が鈍くなり怖さがなくなったようです。

次に、実際に自閉症のお子さんを持つお母さんから、お子さんの成長の様子や特徴についてお話がありました。

できないこともたくさんありますが、ずば抜けた才能をもっているというお話に、子供たちも感心したようでした。

ヘルプマークの説明もありました。

自閉症のお子さんの作品やメダルも展示されていました。

さおり折りが得意で、賞をいただいたそうです。

ぬいぐるみの他にも、洋服やバッグも作れるそうです。

水泳大会のメダル。本気でパラリンピックを目指していたそうです。

苦手なことに目を向けるのではなく、得意なこと、興味があることに目を向け、それを褒めながら伸ばしていったと、おっしゃっていました。

「ちえのわ」さんの話を聞いて、子供たちは「障がいがある人はかわいそう」ではなく、「障がいがあっても、幸せに生活できる」に考えが変わったようです。

これからも、認知症、視覚障がい、聴覚障がいについての講座を聞く予定です。

子供たちがどんな感想をもつか、楽しみです。

6年担任より

続きを隠す<<